インタラクティヴ・ライヴ「Limbo-54」とAMIGAの仕込みに関する発掘原稿です。

2002年のことを2003年になって思い出しながら書いているようです。

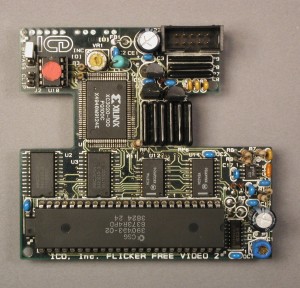

文章の最後に『来なかった近未来』より PAR に関する解説を引用しました。

『来なかった近未来』には平沢進が PAR のサイズにスロットに合わなくて困った話が出てきます。

Interactive Live 2003 への道 — その3 ブツ第1弾到着篇

2002年6月10日、SoftwareHutから注文品第1弾が到着しました。

内容は以下の通り。

- PowerTower A4000 System

- キーボード

- マウス

- Powerケーブル

- OS3.1 FD

- OS3.9 CD x2

- OS3.1 ROM set (HighFlyer用)

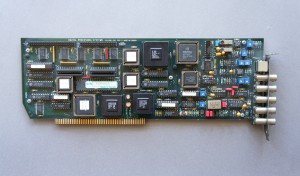

- Cyberstorm MK III 060/50MHz x2 (1機はPowerTowerに搭載済み)

- Cyberstom ドライバFD

- Cyberstom マニュアル

- ScalaMM400

これに先立ち、10GBハードディスク付きの中古PARも入手してあります。

(PARの新品はすでに売っていません)

以下のものは在庫切れで、後発バッチとなりました。

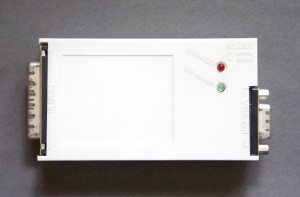

- ToastScan x 2

- X-Surf Ethernet Board x 2

PowerTowerA4000は[060/34MB/4.5GB HD/40xCDROM]という仕様のはずでしたが、ベゼルから判断するにCD-ROMではなくCD-R/RWが装着してあるようです。

マウスは新品でしたが、キーボードは明らかに中古の小汚いものでした。

MagicPackというソフトウェアセットも附属するはずですが、ありません。

Cyberstormは2機買ったのにソフトやマニュアルは1セットしかないし、

不審な点はいろいろありますが、それはさておき、気をとりなおして起動してみます。

パワー・オン!!

…起動しません。

電源ランプはつくし、CD-Rのアクセスランプもつくので、パワーはきているようです。

Cyberstormが外れているくさいです。

分解してみると、予想通りCyberstomが外れていました。

それも当然で、アクセラレータの固定ピンが1コも装着してありません。

これでは移動のたびに外れるのはもちろん、横から縦にしただけで外れます。

固定するためのネジは後日、秋葉原ででも調達するとして、とりあえずは以前A4000Tで使っていたゆるい固定ピンで取り付け、起動しました。

ハードディスクの中味を見てみると、OS3.1がインストールしてあるだけで、あとはがらんどうです。

MagicPackも入っていませんし、おまけで入ってるはずのScalaMM300ありませんでした。

IDEのCD-R/RWドライヴも、ドライバがないので動きません。

それくらい設定してあるかと思ったことらが甘かったようです。

060のライブラリは入っていただけマシでしょうか。

ひょっとしてOS3.9がインストールされていたりして…なんてのは妄想です(笑)。

ハードウェアを点検するとほかにも問題がいろいろありました。

まず、マザーボードが中古でした。

HutのWebショッピングコーナーには、どこにもusedという表記はなく、デッドストックのマザーボードとタワーケースを組み合わせて出荷していると思いこんでいたのですが、どこからどう見ても中古です。

液漏れで故障の原因となるニッカド電池は取り外してあります。

新しい電池を取り付けたとして、果たして時計機能は生きているかどうか…。

また、さらに重要な問題が発覚しました。

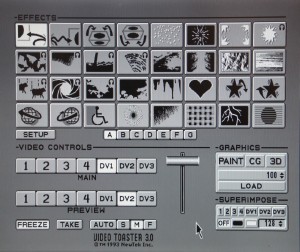

バスボードがなんとPCI仕様です。

ISAスロットがありません。

これではTBCが使用できません。

どうやら、すでにタワーのデフォルトのバスボードはISAではなくPCIになっていたようです。

平沢さんに確認すると、TBCはライヴでは使わないのでないそうなので、とりあえずPCIでもよしとしました。

では、まずはOS3.9のインストールをすることにします。

ハードディスクのパーティションは現状で

- Workbench 196MB

- Work 1893MB

- Work2 1898MB

となっているので、OS3.1と3.9のデュアルブートが可能なように切り直します。

さて、OS.3.1のインストール・ディスクで起動しようとしますが、グルが出てしまいます。

060のライブラリが入っていないからだろうと判断し、インストール・ディスクに入れました。

(ディスクはパンパンなので当面不要なファイルは削除しなくてはなりません)

あとでわかったことですが、アラートが出る原因はOS3.1の040ライブラリがCyberstomに適応しないためで、OS3.1の040ライブラリを削除するかCyberstom用の040ライブラリと入れ替えれば060ライブラリがなくても起動は可能なようです。

おおよそ次のような感じでパーティションを切り直してました。

(1パーティションで2Gを超えるとOSのヴァージョンによっては不具合が出るという話をどこかできいたので、2GB以下におさえておきました)

- System0 50MB

- System1 100MB

- Work 2GB

- Store 2GB

このSystem0にOS3.1をインストールし、次はOS3.9のインストールです。

そのためにはCD-ROMを使えるようにしなくてはなりません。

SCSIのCD-ROMは使っていますが、IDEのCD-ROMは今まで動作させたことがないので、チャレンジするしかなさそうです。

有料のAsmiCDFSを購入すれば話は早いのでしょうが、まずはフリーウェア、シェアウェアを試してみましょう。

Aminetから以下のファイルをダウンロードしました。

- cd.device (Atapi_PnP300.lha)

- AmiCDFS (amicdfs240.lha)

cd.deviceがATAPIのデバイスドライバで、AmiCDFSがファイルシステムです。

AmiCDFSは旧ヴァージョンではAmiCDROMと呼ばれていたフリーウェアで、

cd.deviceはシェアウェアのようです。

ドライブ自体が認識しやすいものだったのか、インストールや設定は問題なく

すぐに終わり、これでCD-ROMも使えるようになりました。

(もちろんCD-Rとして使うには別途、BurnIT!などライティングソフトを買わなければなりません)

OS3.9のEmergency-Disk(インストールディスク)を作成しても

デフォルトでは起動できないので、Devsドロワにcd.deviceを入れ、

DosDriversドロワのEMERGENCY_CDの中味を少し書き換えます。

具体的には

Device = “scsi.device”

という行を

Device = “cd.device”

にするだけです。

というわけでOS3.9のインストールも済みました。

ちなみにOS3.9のCDはバージョンアップしているらしく、以前買った自分のCDとはラベルからして違っていました。

なぜかEmergency-Diskで起動する途中で「ENVがないぞ」というアラートが出ます。

これはほかのマシンで試しても同様なので、ニュー・エディション3.9CDのバグかもしれません。

キャンセルすれば起動するのでいいんですけどね(笑)。

では、次回はまたまたトラブル発生です。

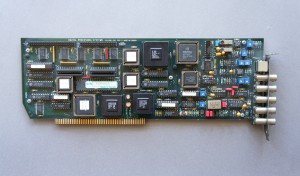

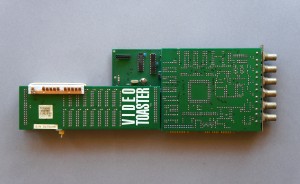

PAR (Personal Animation Recorder) はDPS (Digital Processing Systems) より1993年にリリースされた、IDEハードディスクに動画を記録・出力する内蔵ボード。