恥ずかしげもなく言うならば、10代においてもっとも影響を受けた人物は渋谷陽一で間違いないだろう。

中学に入ってから買うレコード買うレコード、ライナーノーツを書いているのは渋谷陽一というひとで、FMラジオのロック番組を聴こうとスウィッチをひねれば渋谷陽一というひとがしゃべってる。

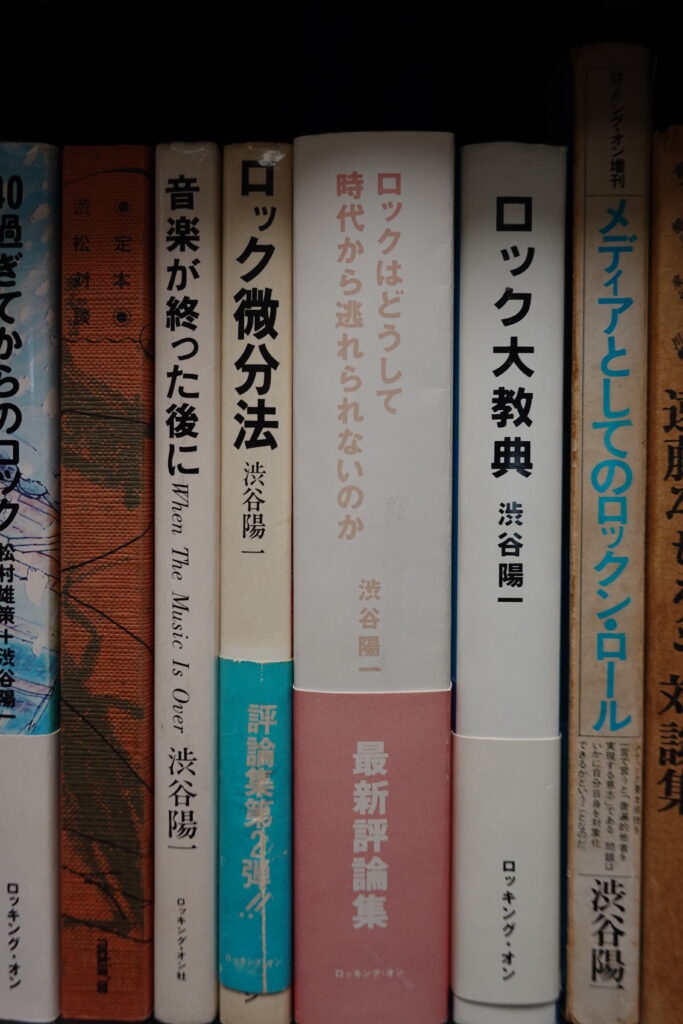

さらには姉が「あんたが聴いてる番組のDJがやってる雑誌だよ」と言って隔月刊だった『ロッキング・オン』(以下RO)を買ってくる。

岩谷宏、橘川幸夫、松村雄策、それぞれに多大な影響を受けたし、橘川幸夫には公私にわたって世話になったけれども、中学生だったぼくにいちばん影響を与えたのはやはり渋谷陽一だろう。

そもそも編集者だのライターだのという職種を知ったのも渋谷陽一のおかげである。中学生で渋谷陽一に出会わなければ、ROと出会わなければ、いまこういう仕事をしていなかったろうし、ミニコミを作って道を踏み外すようなこともなかっただろう。

影響を受けたのは文章や思想だけではない。たまにひと前で話す仕事をしているが、しゃべり方のベースになっているのは渋谷陽一のFM番組である。あのスタイルを踏襲すると話しやすいし、原稿がなくてもある程度は話せてしまう。人間のベースになってしまっているのだからしょうがない。

RO増刊として刊行された渋谷陽一初の単行本のタイトルは『メディアとしてのロックン・ロール』という。

「メディアとしてのロックン・ロール」それは渋谷陽一に限らず、岩谷宏、橘川幸夫、松村雄策にも共通したテーマであり、4人それぞれがスタイルは違えど、コミュニケイションとはなにか、メディアとはなにかを語っていた。

ROは、より多くの他者と直截的で深いコミュニケイションを取るためのメディア、それがロックなのだという理念のもとに作られた雑誌と言っていい。

ただ「より多くの」という部分にもっとも重きを置いていたのが渋谷陽一であり、80年代以降のROと渋谷陽一はそれに向かって突き進むことになる。

渋谷陽一のすごさは、編集者、文章書き、ラジオの語り手、番組やイベントのプロデューサーといった仕事で成功したばかりでなく、経営者(本人はそれを肩書きにしていた)として有能だったこと。その点において渋谷陽一は「より多くの他者」を求めることに成功したと言える。

ぼくは渋谷陽一のいろんな面を真似してきたけれども、まったく真似できなかったのがその点である。

自分には経営能力が微塵もないどころかマイナスの能力しかないと思っているので、どんどん巨大化していくRO社にはZEPのような力強さを感じたし、憧れもした。しかし、90年代に入ってしばらくしてROは読まなくなったし、渋谷陽一のラジオ番組も聴かなくなってしまった。

ROジャパンが創刊されて数年経ってからだろうか。象徴的に言うならば「尾崎豊を推す渋谷陽一」には信用を置けなくなってしまった。ビーイング同様に、ビジネスとしての尾崎豊を評価するならわかるが、家で尾崎豊を聴く渋谷陽一はまったく想像できなかった。それはないだろう。

Theピーズのデビュー大特集あたりまでは読んでいたのだけど、どんどん興味が薄れていった。

渋谷陽一とは1度だけ話したことがある。RO入社試験の最終面接である。

開口一番「いやー、あんまり文章(課題作文)がうまいんでびっくりしちゃったんだよネ」

「あー、ずっと読者だったんだ。では、その責任を取れというわけ」

これは合格間違いなしと、調子に乗ってしゃべったら落ちた。

あの時「営業ですか? いくらでもやります!!」と言えたなら、通っていたかもしれないし、いまとはまた違った人生を送っていただろう。

ただ「サウンドストリート」で知ったP-MODELの単行本を作るという分岐は閉ざされていただろう。

思い出話をするのは簡単だし、いくらでも出てくるが、それではなんのための渋谷陽一であったか。なんのためのROであったか。

では、彼が与えてくれて、今も残っているもの、引き継いでいくべきものとはなんだろう。

陳腐で皮肉めいているようだけれども、嘘や欺瞞に敏感であること。

ぼくの知る渋谷陽一は、いつも冷ややかに怒っていた。

あの冷たい炎は、死を前にしてもなお燃えていただろうか。

90年代に雑誌からもラジオからも離れてしまい「ロック・イン・ジャパン・フェスティバル」も1度も観ていない。

そう、強い影響を受けたといっても、いま思えば12歳からの15年くらいでしかない。

だが、2021年にパンデミックで2度めの中止になった際、やはり渋谷陽一は怒っていた。

開催1か月前に地元医師会から急な「中止要請」である。

そこには「マイ箸」を持ち歩く欺瞞に怒る渋谷陽一が変わらずにいた。

もの書きでも編集でもビジネスでも、まったく渋谷陽一から学んだことを受け継ぐことはできなかったけれども、そうした渋谷用語で言うところの「初期衝動としての怒り」を忘れずにいること。規模は極小であっても、それが唯一、継承できることではないか。

いろいろと踏み外してきたけれども、面白おかしい人生(なのか!?)を送れたのも渋谷陽一のおかげかといまでは感謝している。

高橋かしこ